古布あそび解説

古布あそび解説 1月

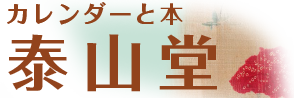

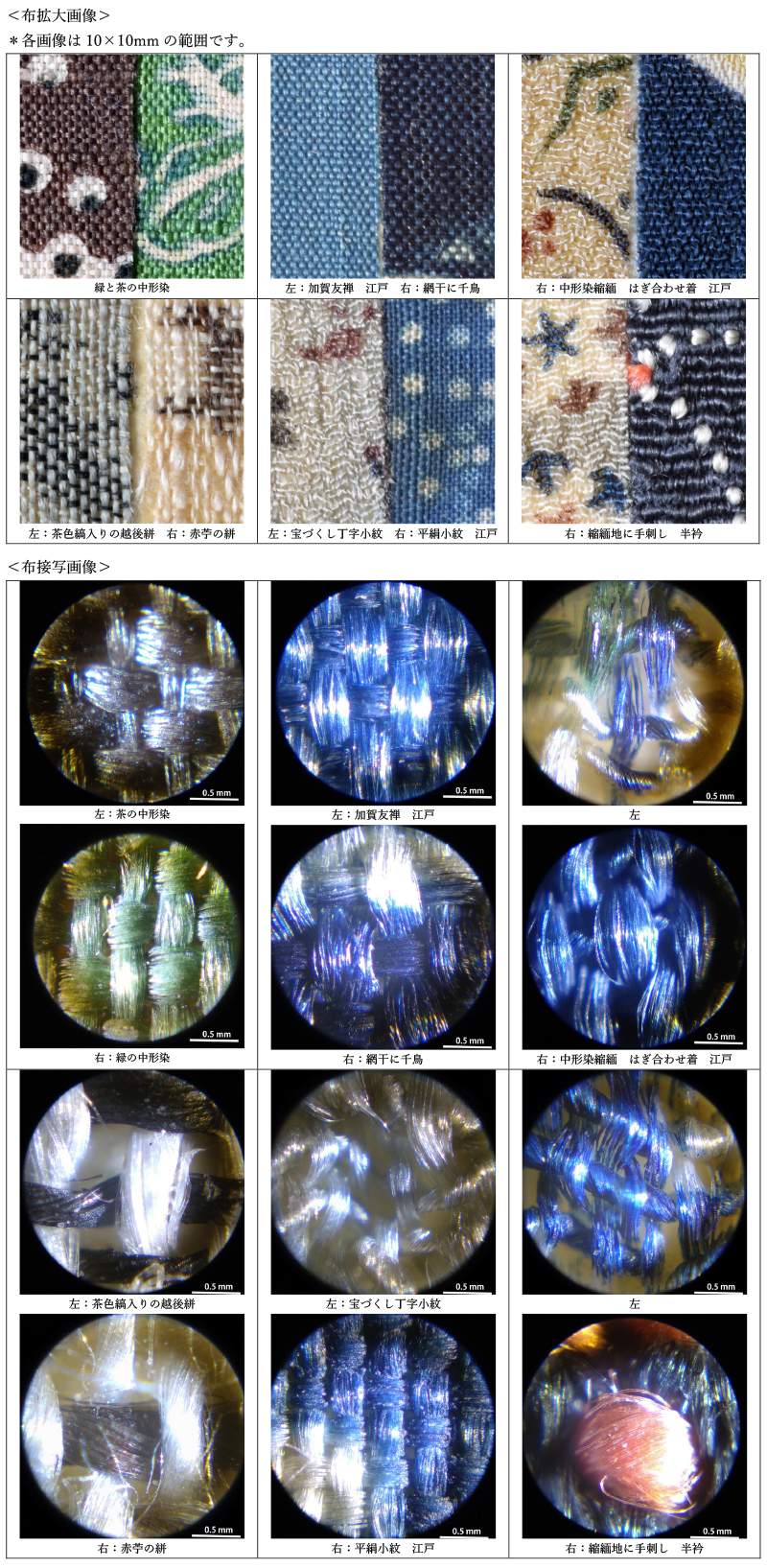

正月は鶴亀や羽子板、宝づくしといった縁起物です。1番目5番目はどちらも鶴亀と熨斗の文様です。デザインもまったく異なり印象も随分違います。4番目はみの亀と鶴と思いますが首が短くてあまり鶴らしくありません。5番目は祖父熊谷守一の居間のこたつかけでスナップ写真に残っていました。裏を見ると何度も当て布したらしく、昔はものを大切に使ったことがわかります。(写真参照)子供の頃は毎週のようにこのこたつを囲んで一緒に夕食をとりました。

3番目は叔父の(宮詣りの)産着で写実的なタンチョウが描かれています。残っていた布で文様を合わせてみましたが合っているかわかりません。古布のタンチョウ(鶴)の絵柄を見ると尾羽を黒く描いているものがとても多いですがこれは間違いです。この絵も尾羽を黒く描いていますが、実際のタンチョウの尾羽は真っ白で黒いのは左右の風切り羽です。羽を閉じていると尾羽が真っ黒なように見えますが、飛び立つと黒いのは尾羽でないことがよくわかります。先日北海道のテレビニュースで道路に出てきたタンチョウの映像が流れていましたが、この違いがとてもよくわかりました。

昭和の初め頃、東京の国立駅南口の円形公園に水禽舎がありツルなどが飼われていました。大正15年生まれの母(熊谷はる)は祖母に連れられて見に行った記憶があるそうです。これがタンチョウであったかどうかはわかりません。

2番目の羽子板と梅のうるみ染。「うるみ染」は、母の先生である骨董商の桑村寿郎さんの布帖(藍の唄)には次のようにあります。

縫絞り染(別名うるみ染)-幕末~明治初年-

一見、絞りかと見間違える型染、白抜けの周縁部に淡色のぼかしがあることから、紺屋筋ではうるみ染と呼んでいる

福音館書店から熊谷博人さんの『月刊たくさんのふしぎ うれしたのし江戸文様』(2021年1月号)が発売されました。熊谷博人さんは本の装丁のお仕事とともに和更紗のコレクターとしても著名です。正月の項を見ると、羽根突きは、羽根を「蚊を食べるトンボ」に見たてて、蚊を追いはらうまじないをこめたあそびだったそうです。

(文責:熊谷 泰)

熊谷守一のこたつかけと裏側

古布あそび解説 2月

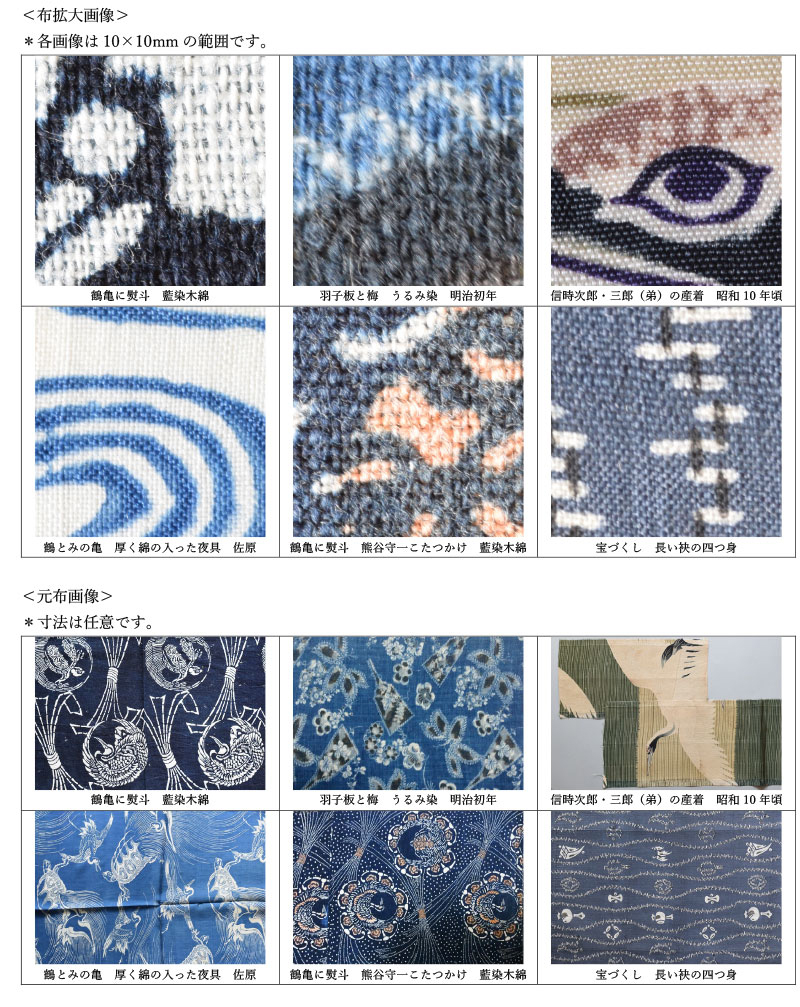

2月は「貼り合わせ」で複数の布が貼り合わされています。ここでは面積の大きいメインの布についてお話します。1番目の「松藻に鯉」は切り取った元の布が残っていましたので元布画像を示します。鯉の柄(がら)は約25mm角ほどの大きさです。まず目を引くのは緑色の地です。2021年カレンダーでは、6月4番目の「立涌に桜」とともに地の緑色の美しさが際立ちます。

熊谷はる古布コレクションの中から、「松藻に鯉」「立湧に桜」を含め4種の緑地の古布の色を比較した写真を以下に示します。原色を再現できているとは言いがたいですが、「立湧に桜」がもっとも深い緑色で、次いで「松藻に鯉」、右側の2枚はやや浅い黄味がかった緑色です。どれも江戸期の布と思われます。いずれも中形染で「立湧に桜」を除く3枚は意匠に黒色が乗っています。

天然の染料で緑色に一度で染めるのがむずかしいことはよく知られています。江戸後期の古布を分析した研究(文献1)では、すべての布が青色染料(藍)と黄色染料の重ね染めであることがわかりました。黄色染料は、黄檗(キハダ)・渋木(ヤマモモ)・石榴(ザクロ)などが使用されていたことが分析結果から推定され、キハダでは明るい色調、ヤマモモやザクロでは濃い色調になるようです。染色の経験も知識もありませんが、「松藻に鯉」や「立涌に桜」のような深い緑色をどのようにして出すことができたのか興味は尽きません。

植物の世界は緑色に満ちているのに、その植物から緑色に染めるのはむずかしい。これは緑色の色素が水に溶けにくいことと安定性が低いことに起因するらしいです。(文献2)植物の葉が緑色に見えるのは、緑色の波長の光を選択的に反射しそれが目にはいるからですが、それは植物が緑色の波長を排除していることを意味します。最近の研究(文献3)では、晴天時に太陽から直接入射する光では波長550nmの緑色がもっとも強く、植物の葉はこの光をさえぎるために緑色をしていることがわかりました。これは光合成を維持するために必要な条件のようです。緑と言えば植物や自然環境を象徴する色ですが、植物にとっては避けたい光というのは何か不思議な気がします。

<文献>

1. 道明美保子ほか:江戸時代の緑色染織布に使用された色素の鑑別,日本家政学会誌,Vol.54,No.1,p17(2003)

2. 都甲由紀子ほか:緑色をテーマとした科学教材の開発-青と黄色の混色との比較,大分大学教育学部研究紀要,Vol.39,No.1,p77(2017)

3. 九州大学・筑波大学PRESS RELEASE:植物は太陽の強い光が嫌い?~陸上植物が緑である理由を解明~,2016年3月15日

2月の2番目は「雪輪に花鳥」です。カレンダーに載せた貼り合わせでは雪輪の切れ込みがかろうじて3つはいっています。同じ布から取った別の雪輪模様を上図に示します。雪輪の中の図案は4種類あり、一番右は青い雪輪の中に梅と七宝つなぎ文様、右から2番目は青い雪輪の中に鴛鴦(おしどり)と糸巻つなぎ文様、左から2番目は黒い雪輪の中に飛ぶ雁、一番左は重ね雪輪で、別のデザインの飛ぶ雁の雪輪と何かの植物と梅青海波と見える雪輪文様です。また飛ぶ雁の先には手杵(てぎね)と桜の花びらがあります。雪輪と手杵と桜の組み合わせは、文献4にも江戸末期型染小紋として挙げられており、春を待つ吉祥文様のひとつかもしれません。

雪輪は、松や笹などに積もった雪を描いた雪持ち文様から生まれたものと言われていますが、江戸時代には六角形の雪の結晶に似た六つの切れ込みのある雪輪模様がとても流行りました。上図の雪輪では、円弧の外縁に丸い切れ込みがきれいに60度に等配されています。天保3年(1832)に上梓された下総古河藩主の土井利位がオランダからの顕微鏡で観察した雪の結晶の観察記録『雪華図説』が有名ですが、その中にも雪輪文様に似た雪の結晶が記録されています。

雪を六角形の雪の結晶になぞらえることは、顕微鏡が発明されるはるか以前からあり、900年編纂の菅原道真の『菅家文草』に初雪を「六出」と呼んでいます。但し雪を「六出」あるいは「六出花」と言う言葉は中国の古典に多くみられ、道真が雪の結晶を六角形と認識していたかは定かではありません。私自身は肉眼で六角形を見たような気もするし見ていないようでもあり曖昧でしたので、雪国出身の家内に聞いたところ「見えるでしょ」との答えでした。雪輪文様がどのように生まれたか、雪輪と雪の結晶との関わりについては、文献5のブログに詳細な文献調査と大変興味深い考察があります。

最後に、熊谷はるコレクションから雪輪文様の古布をいくつか紹介します。中央の布は檜垣文様の背景に雪輪持ち笹で、雪輪の中にりんどうの花があしらわれています。右の布では雪輪の中に雪の結晶のようなものも見えます。どれも雪輪の中に花やいろいろのものを入れて、雪輪は囲み柄のひとつとして用いられています。

<文献>

4. 吉本嘉門:明治大正小紋手控・万象類雧,有峰書店(1979)

5. http://hoshi-biyori.cocolog-nifty.com/star/2014/01/post-6738.html

(文責:熊谷 泰)

古布あそび解説 3月

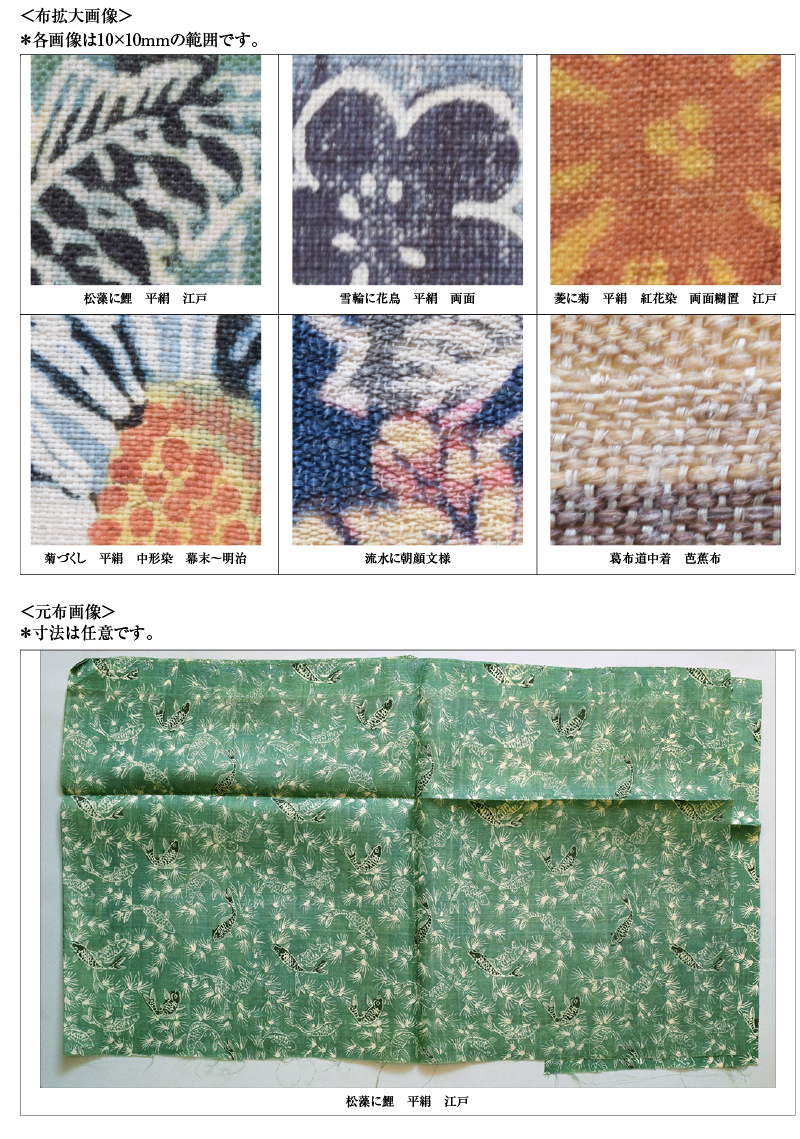

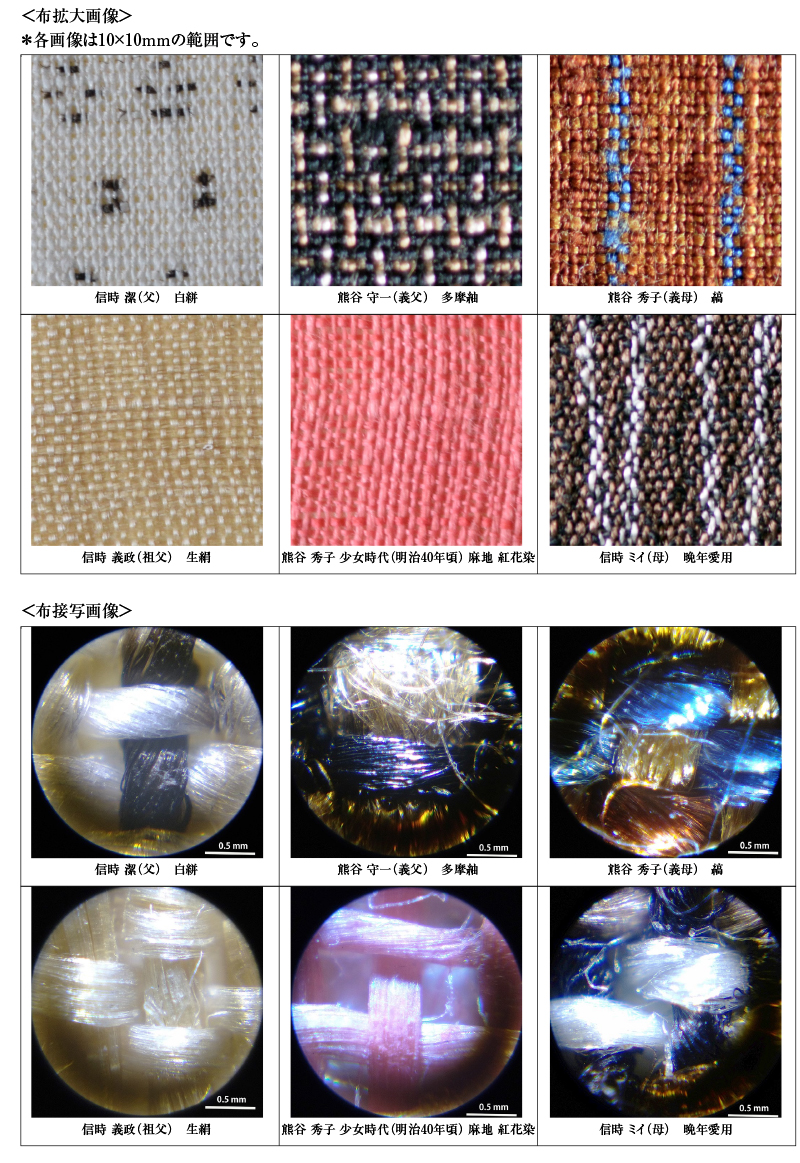

3月は親族の着物なので文様はあまりなく少し退屈かもしれません。大正15年(1926)生まれの母(熊谷はる)は普段着物を着ることはありませんでしたが、明治13年(1880)生まれの父方の祖父熊谷守一(くまがいもりかず)や、明治20年(1887)生まれの母方の祖父信時潔(のぶとききよし)は当然のことながら着物が普段着でした。特に守一の洋服姿は見た記憶がありません。

守一はいつもカルサンという昔の作業ズボンをはいていました。32歳(大正元年)頃、郷里の岐阜県付知の山で冬の材木流しの日傭(ヒヨウ)をやっていた時の回想に、

「一日中、手足は紫色です。しかし、あまりあつ着はしない。とくに綿入れは、水に落ちたら最後だからぜったいに着ません。上はふつうより短めの着物、下はカルサンです。カルサンは、女の人のモンペみたいなもので、あの辺の一般の仕事着です。ひじょうに便利なもので、今も私は毎日愛用しています。腰は大事だから、腰ヒモは二重に巻きます。水に落ちたときは、腰ひもをぐいとつかんでもらいます。」(『へたも絵のうち』日本経済新聞社,昭和46年)

下の写真は1958年頃に守一が信時潔の家に来た時のもので信時家の雑木林の前のスナップ写真です。この雑木林は今でも残っています。守一は晩年までずっとこのカルサン姿でした。写真を見ると足首をヒモで結んでいるようです。カルサンという言葉はポルトガル語で、16世紀後半から17世紀初期に渡来したポルトガル人がはいていたズボンの呼称から日本語に取り入れられました。ポルトガルのオリジナルのカルサンには紳士が着る膝丈までのもの(昔の南蛮絵によく見られる)とその従僕が着る踝(くるぶし)丈までのものの2種類があったようです。(文献1)日本の労働着として取り入れられたのは守一が着ているような踝丈のものです。

左から信時潔,熊谷はる,熊谷秀子,熊谷泰(筆者),熊谷守一 1958年頃

守一は日常生活を大切にしましたが、着る物についてはやはり生活しやすい、労働しやすいものを好んだようです。

「私はまた、シャツとか下着とかがきらいでした。今でもはだにぴったりつくものはいっさいダメですが、小さいときから、きゅうくつなことは逃げ回るだけでした。(中略)上着も、きれいなものは困りものでした。祭りのとき、新調の着物をむりやり着せられて外に連れて行かれたことがあって、ほとほと困ったことがあります。」(『へたも絵のうち』)

柳田国男は昭和14年に創元社から刊行された『木綿以前の事』の序で、この本は女性の問題をテーマにしたこれまでの寄稿や講演をまとめたものであると言っています。明治44年発表の「何を着ていたか」や大正13年の「木綿以前の事」など女性を読者として書かれたものです。柳田国男は娘が4人おり孫4人も女性なので、この問題は切実で現在に役に立つ学問であるとも言っています。

「木綿以前の事」では、麻に替わって木綿が日常着になってゆく功罪について論じています。木綿が若い人に受け入れられた理由として、「第一には肌ざわり、野山に働く男女にとっては、絹は物遠く且つあまりにも滑らかでややつめたい。柔らかさと摩擦の快さは、むしろ木綿の方が優っていた。第二には色々の染めが容易なこと、是は今までは絹階級の特典かと思っていたのに、木綿も我々の好み次第に、どんな派手な色模様にでも染まった」と述べています。また、「軽くふくよかなる衣料の快い圧迫は、常人の肌膚(はだ)を多感にした。胸毛や背の毛の発育を不必要ならしめ、身と衣類との親しみを大きくした。すなわち我々には裸形の不安が強くなった」とも言っています。

これに対して木綿の罪責についても言及しています。一つは綿ぼこりが出て健康に害をなすこと、もう一つは「熱の放散の障碍」です。「近い頃までも夏だけはなお麻を用い、木綿といっても多くは太物であり、織目も手織で締まらなかったから、まだ外気との交通が容易であったが、(中略)湿気の多い島国の暑中は、裸でいてすらも蒸発はむつかしいのに、目の細かい綾織などでぴたりと体を包み、水分を含ませておく風習などを、どうして我々が真似る気になったのであろうか。」

結びとして「もっと我々に相応した生活の仕方が、まだ発見せられずに残っているように、思っている者は私たちばかりであろうか」と締めくくっている。

守一の日傭の話からも、柳田国男の上記の論考からも、また我々の日常の経験からも、木綿が汗を流す労働着としては最適ではないのはよく理解できます。信時潔は夏にはよく白絣を着ていたとのことですが、着物を日常着ることがなくなった今、昔の着物の肌触りを実感するのはなかなかむずかしいことです。

<文献>

1. 丹野郁ほか:南蛮服飾にみるカルサンの歴史的考察,家政学雑誌,Vol.28, No.5, p366(1977)

(文責:熊谷 泰)

古布あそび解説 4月

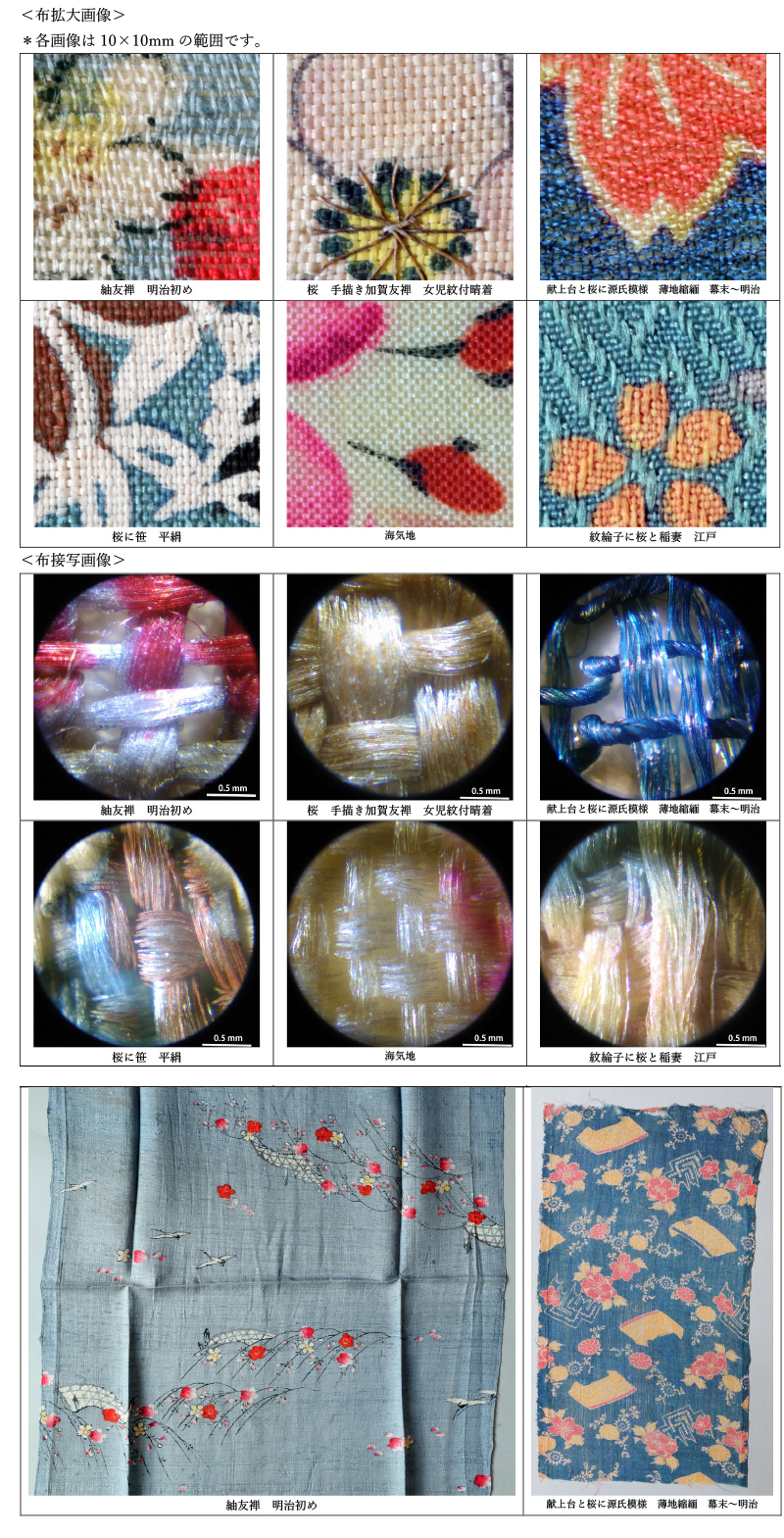

4月は桜が描かれている6枚です。1枚目の紬友禅は、元布を見ると青藤色の染め地に枝垂れ桜と飛翔する鶴が描かれています。鶴のそばには散り桜の花びらも舞っています。この絵にはわからないところが二つあります。ひとつは桜の枝に沿って張られた帆のように見える鱗形模様です。杭のようなものも見えるので花見幕なのでしょうか。ただ花見幕にしては柄が干し網のようです。二つ目は明らかに桜の花とわかる切れ込みのある白い花の中に点々とある赤い花です。この赤い花には花びらの切れ込みが見られずまるで梅の花のようです。母はこの赤は後からきれいに見せるために描き加えたものではないかと疑っていました。

2枚目の手描き加賀友禅の桜は、淡色で描かれた枝と葉の中に開花した桜と蕾が入り交じっています。開花した桜5つのうち3つには、拡大画像でわかるように蕊のところに金糸の刺繍が施されています。金糸が5本または6本放射状に交差され中心をやはり金糸で押さえています。

3枚目の薄地縮緬ですが、接写画像に示すように緯糸に強い縒りがかかっていて涼しそうな生地です。型染で青と赤と黄の三色が使われています。黄色の葉に囲まれた赤い桜の花のほかにも菊のようにも見える赤と黄の花と葉があしらわれています。表に模様がかすかに見える黄色の四角い文様は、折り目の表現から献上台ではなく香包みのように思われます。染め抜きのおかしな形の文様は、香道でおこなわれる香りを当てる香合わせ(組香)に用いられる符号(源氏香図)を図案化した源氏香文様と思われます。源氏香は5種類の香木を5包みずつ合計25包み準備し、香元(主催者)が任意の5包みを選んで順番に香炉を客にまわします。客は5本の縦線(右側より1番目の香から5番目の香まで)の上側で同じ香りと思うものを横線で結びます。全部で52通りの回答の可能性があり、それを源氏物語の54巻のうち最初(桐壺)と最後(夢浮橋)を除いた52巻に当て巻の名前を回答する競技(芸)です。香合わせの回答者は源氏物語の巻の名前で回答する必要があるので、5本の縦線で示される源氏香図と巻の名前を参照する一覧表が必要です。このため香図を含む源氏香絵がいろいろ残されています。(文献1)この薄地縮緬古布の図柄は、源氏香図と香包み、どちらも香道を意識した文様のように思います。ただし源氏香の文様は下側が破れていたり、この図が源氏香のどれに当たるのか明瞭でなかったり、かなり図案化されたもののようで源氏香の文様として出すにはいささか気が引けます。

5種類の香木を25包みで源氏香図が52通りになるのはベル数と呼ばれる数学の問題です。4種の香で16包みなら15通り、6種の香で36包みだと203通りになります。競技あるいは遊戯としては5種の香を用いるのがちょうどよかったのでしょうか。香道の香合わせの記号が源氏物語と結びつけられ源氏香図が作られていく過程には、香道の歴史がかかわっているそうです。香道を確立した人たちは茶道や歌道にも通じた文化人であり、香道の作法やきまりは諸芸道に通じるものがあり、浸透しあって形成されたとのことです。(文献2)

<文献>

1. 龍野有子:源氏香之図の図像形成とその論理,岡山大学文学部紀要, Vol.73, p15(2020)

2. 岩﨑陽子:香りと記号-源氏香之図をめぐって-, デザイン理論, No.49, p3(2006)

4枚目の海気地です。海気という言葉は聞き慣れませんが、小学館の精選版日本国語大辞典によれば、

近世初期頃に渡来した中国産の絹布。のちに、甲斐国(山梨県)郡内地方から産するようになったので、「郡内海気」とも「郡内」ともいった。明治頃からは「甲斐絹」の字があてられている。染色した練絹糸で緻密に織った平織りの絹布で、無地、縞、玉虫等があり、平滑でつやがある。

カレンダーに掲載の切り取った小さな布ではわかりませんが、元布(上図)を見ると、紋のはいった幔幕を越えて枝垂れ桜の枝があちこちで垂れており、赤と桜色と紫色の桜の花が咲いています。幕の内には火炎模様が見えます。これは、歌舞伎の『京鹿子娘道成寺(きょうがのこむすめどうじょうじ)』の山づくしの段で白拍子花子が着る『玉子色綸子枝垂桜幔幕火焔太鼓柄振袖襦袢(たまごいろりんずしだれざくらまんまくかえんだいこがらふりそでじゅばん)』という衣裳を真似た文様のようです。ほかに『助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)』でも同じ組み合わせ文様の衣装が使われていますが、この布のイメージとしては『京鹿子娘道成寺』のほうが似合うように思います。「山づくし」の段では、白拍子花子が両袖にそれぞれ描かれた幔幕と火焔太鼓を振り、胸につけた太鼓(鞨鼓)を叩きながら踊ります。火焔太鼓は雅楽で用いられる大太鼓のことで、春の日に、宮中で管弦や、舞楽が華やかに催されている様子をイメージしてデザインされたものと考えられ、「上巳の節句(じょうしのせっく=3月3日の雛祭)」を表現していると言われているそうです。『京鹿子娘道成寺』では、たくさんの衣装に「枝垂れ桜」がひとつのテーマとしてさまざまな形で使われておりまさに春爛漫です。(文献3のサイトに衣装の写真があります)

<文献>

3.歌舞伎公式サイト:https://www.kabuki-bito.jp/special/costume/lixil-monyoko/post-monyoko-09/2/

(文責:熊谷 泰)

古布あそび解説 5月

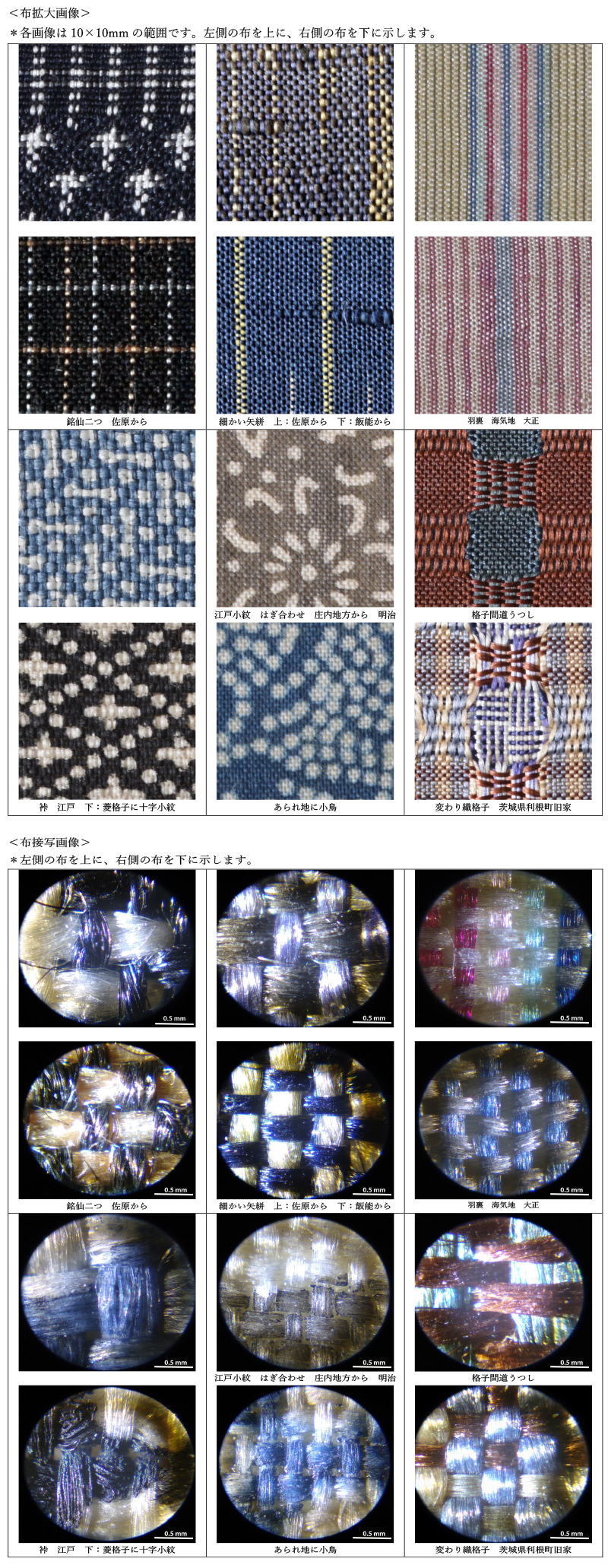

5月は、4番目と5番目の小紋を除き、先染めした糸を使った先染め織物です。1番目の銘仙二つ。「銘仙」は、秩父・伊勢崎・渋川などで天保頃から作られてきた太い糸を用いた太織(ふとり)を起源として、絹糸としては屑糸扱いされる玉繭(2匹のカイコが共同して作った1個の繭)から繰り出した玉糸(節糸、2本の糸が絡まっていて太い)で平織りした絹織物の呼称です。時代によって織り柄は変わりますが、もともとは無地や先染めの糸による縞や絣が中心です。太い糸を緻密に織っているので丈夫で塵埃が付きにくい庶民の着物です。銘仙は戦前までの和服中心の生活においては必需品で、明治から大正・昭和にかけて広く着られました。カレンダーの銘仙二つは、どちらも絣の細かい柄ですが、2枚目の矢絣には節糸の節が多く見られるのに対し節が見られません。接写画像を見ると毛羽だった太い糸であることがわかります。

日本における児童文学の先駆者として知られる巌谷小波(いわやさざなみ)が明治25年(1892)に出版した『当世少年気質』(文献1)の第六話「人は外形(みめ)より内心(こころ)」、副題「破れたる褞袍(おんぽう)を着て青地三郎名誉の事」に次の文章があります。「村立渋川尋常高等小学校」の正月を祝う式に参加する貧乏な家の子供でみすぼらしい服装をしている三郎の話です。

男女七八十人ほどの生徒、今日を晴と着飾り。親譲りの奉書の羽織や、母の古手の山繭の綿入。小さくて寒そうなフラネルの洋服もあれば、太く長くブクブクとして、子供には不似合な黒のマンテルなど、着た当人の喜悦(よろこび)より着せた親達の嬉しさはどれほど?中にも此処の村長の秘蔵息子に、亀太郎と言う悪戯盛り。黒七子(くろななこ)の羽織に、黄八丈の大縞の綿入。まだ新しいフラネルのシャツに、歩くとシウシウ音がする絹裏の袴。白足袋に畳付の下駄まで行き届いて、此を男方の大関とすれば。女方には油問屋の一人娘のお鶴。中形友染の二枚重ね、紫縮緬の花やかな裾模様に、しかも桃色の綴紐の付いた道行。髪は東京土産の朱塗りの花櫛、おまけに花釵(かんざし)の大形のを挿して、頭(つふり)は簪屋の看板かと思われるばかり。少し高めのポックリ(下駄)に緋天鵞絨(びろうど)の鼻緒。赤い毛糸の手袋をはめて、常から綺羅を飾る処を、今日は又一段と目に立つ扮装(いでたち)。-其外にはお召縮緬、糸織、琉球。節糸、銘仙、綿銘仙。二子唐桟、手織木綿。帯には博多、小柳、繻子、友染。下ってはメレンス、毛繻子に至るまで、其品に上下はあるものの、親の慈愛には差別なく、分相応に出来る丈の扮装(こしらえ)。富む者の人を侮り、貧しい者の自ら僻む、賤しい根性は自然此間にこだはって居た。

この文章には、当時の着物の名前がたくさん出てきます。銘仙は絹織物の中では一番下の順番で、その後に木綿が続きます。綿銘仙は緯糸に綿糸を用い銘仙に模した織物のことです。下の絵は「人は外形より内心」の挿絵です。貧しい三郎が「古布子に手織木綿の而も雑巾の様な袖無し半纏」を着ているのを金持ちの子供らがからかっている様子です。

3番目は海気地なので光沢のある細い絹の練り糸です。4番目は裃なので太い麻糸で小紋の型染です。5番目も江戸小紋ですが、右側の「あられ地に小鳥」は元布がありましたので下に紹介します。詳細は未確認ですが、江戸小紋帖によると天明8年(1788)の型紙に同じ図柄があるようです。さてこの小鳥の図柄は何種類あるでしょうか?

<文献>

1.大江小波:当世少年気質 少年文学第九,博文館, 明治25年(1892)

2.長崎盛輝:日本の傳統色 京都書院アーツコレクション5,京都書院(1996)

(文責:熊谷 泰)

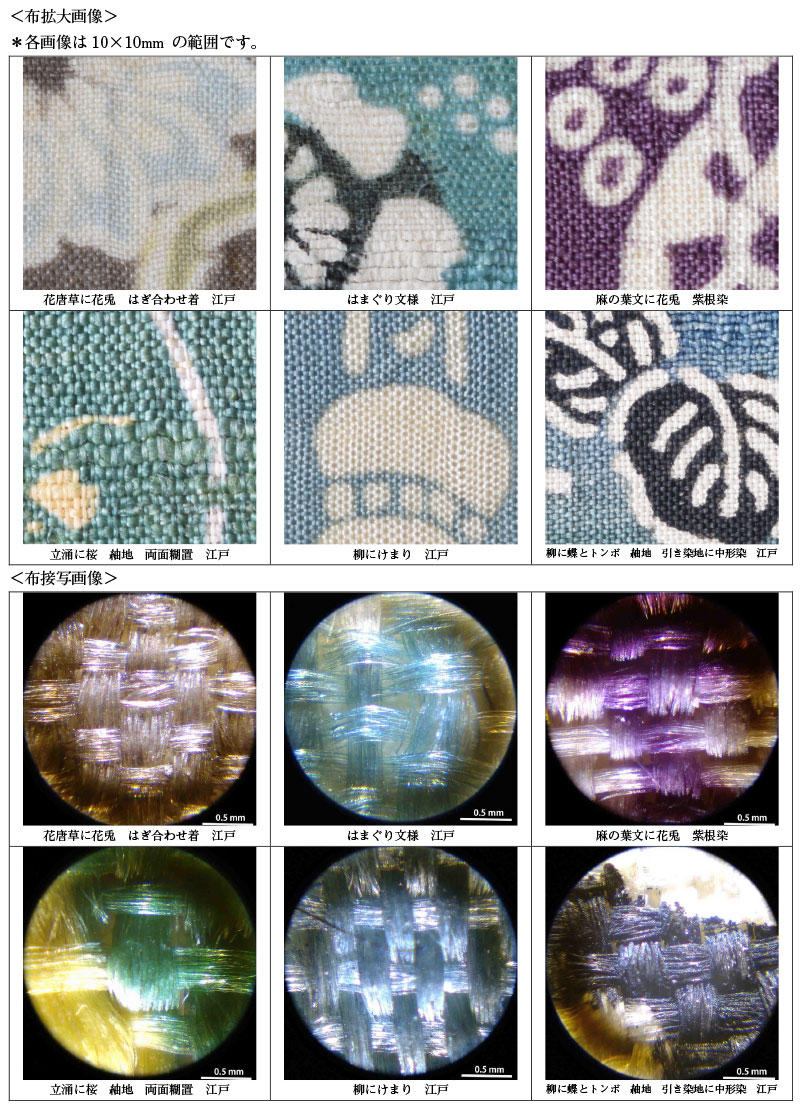

古布あそび解説 6月

6月の1番目と3番目は、兎がモチーフの文様です。1番目は楕円形の中に花兎、まわりに唐草に青色に染めた菊と桐の3枚の葉と花が見えます。熊谷博人さんの江戸文様図譜によれば、「唐草菊桐」は高貴なモチーフを集めた文様とのことです。(文献1)3番目は元布がありましたので図1に示します。花兎は雪輪の中にいるものもあれば、楕円や四角の中のものもあります。振り返る兎が多いですが走っているような兎もいます。花兎の間には、麻の葉文や三枡文(三つの枡を重ね合わせた文様)があしらわれています。

1番目3番目どちらの兎も耳を立てて後ろを振り向いています。3番目の方は前足の片方を上げています。これは有名な名物裂である「角倉金襴(すみのくらきんらん)」の花兎文と同じポーズです。名物裂は室町時代を中心に中国の明などから舶載(輸入)された染織品で、角倉金襴は、戦国時代に生まれた京都の豪商である角倉了以(すみのくらりょうい)が愛用した花兎文を指します。東京国立博物館に所蔵されている名物裂角倉金襴を図2に示します。金糸(箔糸)の緯糸が、縹(はなだ)色の地の経糸で押さえられており、箔の下には朱漆が塗られているとのことです。(文献2)

角倉金襴の花兎の兎は、現代の兎の可愛らしいイメージに近いものですが、江戸時代の兎の文様には、こうしたイメージとは少し違うものも多く見られます。図3に家紋として裃に貼り付けられた三つ兎文の例を示します。兎の耳は水平方向に長く伸び、少し怖い顔をしています。前述の熊谷博人さんは次のように述べています。(文献3)

「江戸時代の兎文様は現在のような愛くるしい動物ではなく、俊敏さと、強い闘争心を著すことが多く、古い時代の兎文様ほど、極端に耳が長く、鋭い目つきをしています。長い耳は遠くからの情報をキャッチすることができ、赤い目は眼光鋭い戦意の表れと見立てられたのでしょう。兎がかわいらしい文様になってくるのは明治時代後半からです。」

家紋に兎が使われた理由は、やはり子孫繁栄や吉祥の願いが込められたからでしょう。兎に対するイメージも時代とともに変わります。

5番目の「柳にけまり」は元布があったので図4に示します。柳と蹴鞠の組み合わせの文様は江戸時代から見られ、現代でも着物の柄として使われています。蹴鞠の鞠は、「丸く加工した鹿の革2枚を馬の革で綴じ合わせて作られていたため,完全な球体ではなく中心がくびれたような形」になっています。蹴鞠をおこなうフィールドの「四隅には四季を表す樹木(松・桜・柳・楓)を植える定め」になっていたそうです。(文献4)

柳と蹴鞠の組み合わせは、こうしたところから生まれたのでしょうか。

山東京伝が1794年に刊行した黄表紙『金々先生造化夢』には、次の文章があります。

「田舎育ちの仙女、錫(すず)むねの柘植の櫛に銀ながしのかんざし、手織り木綿の柳に蹴鞠、ぐっとはづんだ出で立ちと見える」

蹴鞠の独特の形と枝垂れ柳の組み合わせは意匠として魅力的で、人目をひいたのでしょう。

最後の6番目の「柳に蝶とトンボ」ですが、地のぼかしのはいった横縞は、引き染めによるものです。引き染めは、張った生地へ刷毛(はけ)を用いて染料を塗って染める方法です。四色の引き染め地に、型染で柳や蝶、トンボ、三つ葉の意匠が染め出されています。とても美しい古布です。

図1 麻の葉文に花兎 紫根染

図2 名物裂角倉金襴(縹地花兎模様金襴)東京国立博物館アーカイブ https://webarchives.tnm.jp/

図3 三つ兎文

図4 柳のけまり 元布

<文献>

1.熊谷博人:江戸文様図譜,クレオ(2007)

2.小笠原小枝:染と織の鑑賞基礎知識,至文堂(1998)

3.熊谷博人:江戸文様こよみ,朝日新聞出版(2015)

4.谷釜尋徳:近世における江戸の球戯について,東洋大学スポーツ健康科学紀要,18(2021)

(文責:熊谷 泰)

古布あそび解説 7月

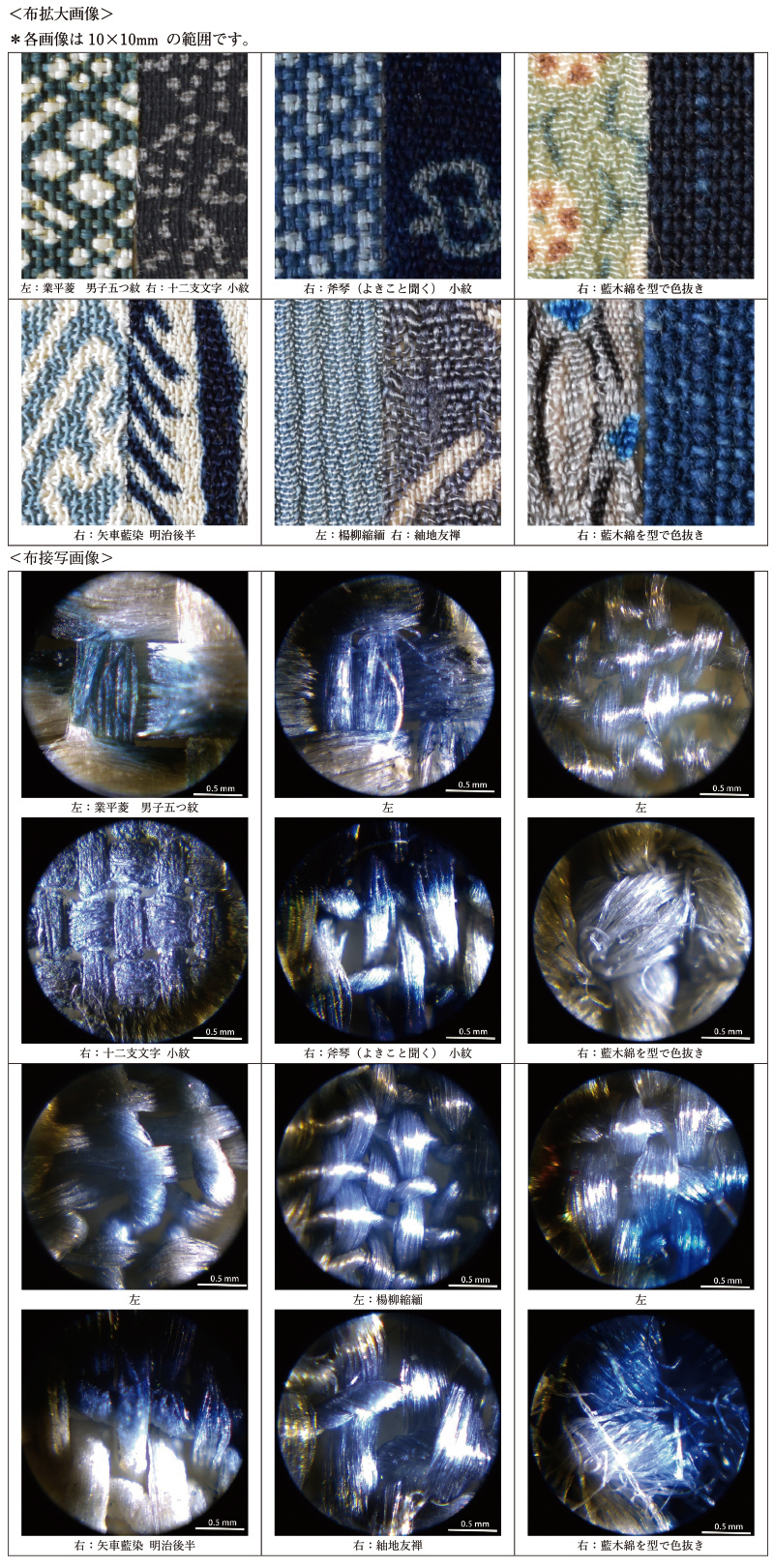

7月は、中央と左右に2種の古布を貼り合わせたデザインです。1番目の左右の緑の格子は業平菱(なりひらびし)または業平格子と呼ばれる文様です。3本の斜線が交差してできる内側の菱が太くなり、その中にまた四つ菱があります。業平菱は、有職文様(公家の装束などに用いられる文様)の三重襷(みえだすき)とよく似ており恐らくそれが変化したものと言われます。線が直交する文様が格子と呼ばれるのに対して、襷は斜めに交わるものを言います。業平菱と呼ばれるのは、能の「井筒」で業平の形見の直衣(のうし)と見立てて着用される長絹(ちょうけん)にこの文様がつけられていたことによるらしい。(文献1)

公家装束で三重襷は夏の直衣の定文とされているとのこと。奈良時代に流行した羅(ら)という4本の経糸を1組としたからみ織では、組織の線が斜めに走るため自然と襷模様が織り出され襷文となります。目が粗いので涼しげな織物です。業平菱や三重襷の文様も、もともとは羅の組織を模した涼しげに見える夏の文様として始まったのでしょうか。

1番目の中央の布は十二支の文字を点で描写した文様で、謎解き文字小紋と呼ばれるものの一つです。江戸時代には、さまざまの文字を小紋として用いてその読みを解く「謎染め」と言われる遊び心に富んだ文様が流行りました。掲載した十二支の文字は裏表が反対になっています。さていくつ読み解くことができるでしょうか。

2番目の中央の布は斧琴菊(よきこときく)文の変形です。謎解き文様のひとつで、斧(よき)と琴柱(ことじ)と菊の絵を「良き事聞く」と読んで縁起をかついだ吉祥文様とも言えます。この布では菊が欠落しており「良き事」が散りばめられた縁起の良い着物です。

3番目の中央の藍木綿は、蕪(かぶ)文です。熊谷博人さんの『江戸文様こよみ』には、「蕪は成長が速く、勢いよく繁る葉と、丸いたくましく太った根から、蕪文様に家運繁栄、家族円満、無病息災を願う意味合いを持たせました。さらに賭け事のめくり札の最高位「九」や、頭領を「かぶ」といったり、株仲間からも「かぶ」は縁起が良いとされ、蕪文様はもてはやされたようです。」とあります。(文献2)江戸時代には大阪天王寺の天王寺蕪(てんのうじかぶら)が有名でした。今のカブよりも扁平な根です。蕪文は、家紋や旗印、能の衣装にも用いられています。

4番目の中央の矢車文ですが、元布を図1に示します。「矢車文は弓の矢羽根を5つ以上集めて車輪状にした文様で紋章に多く用いられ、また男児の着物や羽織にも使われる」(文献3)ものですが、この布では12個の矢羽根が放射状にあしらわれています。矢車は端午の節句を飾る吹き流しの竿頭につける風車であり、武具の一つである矢羽根を尚武の節句のシンボルとして使ったものです。(文献4)従ってこの文様は、7月よりも5月にふさわしいかもしれません。

図1 矢車文藍染 明治後半

6番目の中央は家紋にも使われる三つ兎文と同じ図柄です。(古布あそび解説6月参照)元布がありましたので図2に示します。2種類の兎が見られます。

図2 藍木綿 三つ兎

<文献>

1.北村哲郎:日本の文様,源流社(1988)

2.熊谷博人:江戸文様こよみ,朝日新聞出版(2015)

3.岡登貞治編:文様の事典,東京堂出版(1968)

4.熊谷博人:江戸文様図譜,クレオ(2007)

(文責:熊谷 泰)

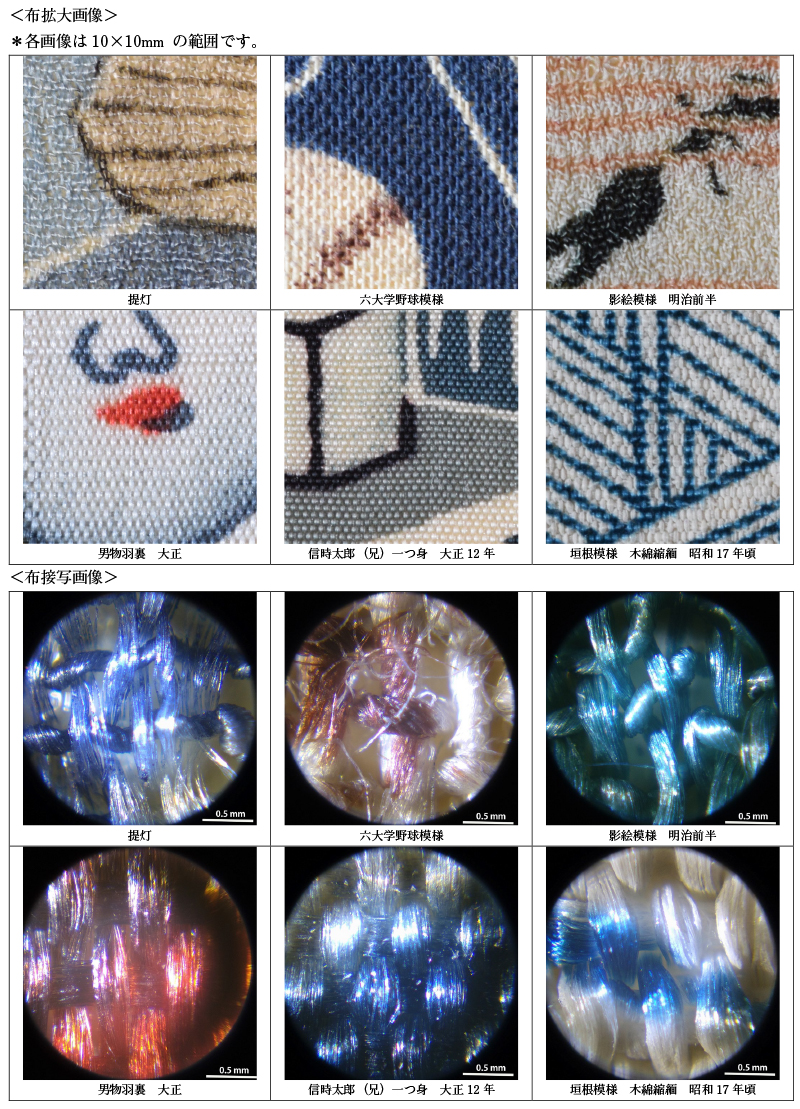

古布あそび解説 8月

8月の1番目は、カレンダーに掲載した図案では何やら文様の描かれた半円上のものの上に、枝からぶら下がっているような縮んだ提灯が乗っているように見えます。接写画像でわかるように、緯糸に交互に右縒りと左寄りの強い縒りのかかった薄手の縮緬で、夏の着物のようです。

元布がありましたので図1に全体を、図2に主要部の拡大画像を示します。半円上のものはうちわでした。薄い青地にやはり青色の丸団扇が描かれ、団扇のまわりにはいろいろな形の提灯があります。また杵と臼、黒っぽい太めの枝や細い白い枝に細かな葉なども描かれています。杵と臼は月をあらわしているのでしょうか。団扇は盆踊りにつきもので、災いを打ち払う意味もあったそうなので、月夜の盆踊りの意匠なのかもしれません。色や図柄がとても気に入っているので2022年のカレンダー「古布の歳時記」にも使わせてもらいました。

図1 提灯

図2 提灯(拡大)

5番目は青海波(せいがいは)に向かう帆掛け船です。これは大正12年に生まれ昭和17年に満19歳で亡くなった母の兄、信時太郎の一つ身です。一つ身とは並幅の布一枚で後ろ身頃を仕立てた乳児用の着物で、後ろの中央に背縫いがないものです。(小学館、デジタル大辞泉)宮詣りなどに着るものです。元布がありましたので図3に示します。当然ですが子供のすこやかな成長を願った文様が選ばれます。

図3を見ると帆掛け船に七福神も宝物も見えません。帆掛け船は、男の子の成長を願って端午の節句で使われる習俗もあるようです。(南さつま市のガラガラ船)宝船というよりは人生の船出を暗示したものでしょう。カレンダーに掲載した貼り合わせでは見えませんが、図3のように帆の上の旗には「三つ星に一文字」の星紋が見えます。これは別名「渡辺星」と呼ばれ、摂津の国(大阪)の旧淀川河口辺を本拠地とする武士団で、瀬戸内海の海上水運を牛耳っていた渡辺党の家紋です。また図3の左の布で、船首に小さく見える幟(のぼり)には「与一」と書かれているように見えます。船の向かう先に描かれた青海波は那須与一の扇の的のようにも見えますので、やはり男の子が那須与一のようにたくましく育つようにとの願いの文様でしょうか。船の甲板に見える立てかけられた板のような荷物の意味はわかりません。

図3 信時太郎(兄) 一つ身 青海波に帆掛け船

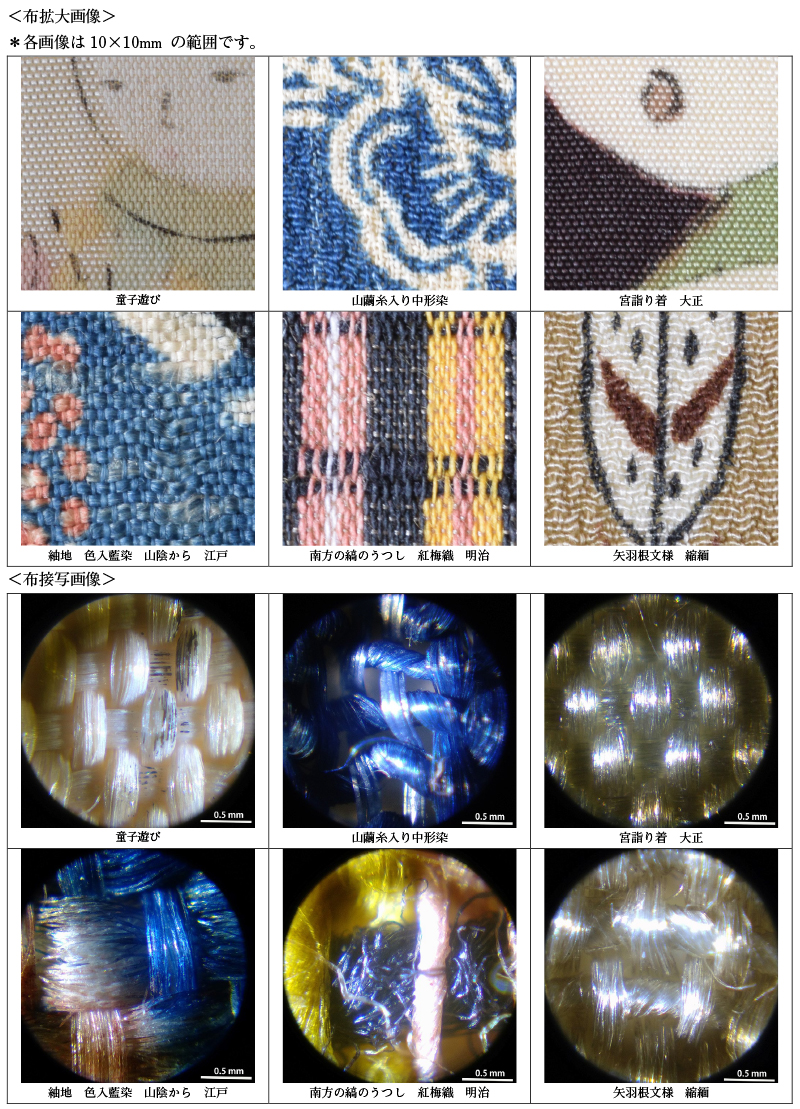

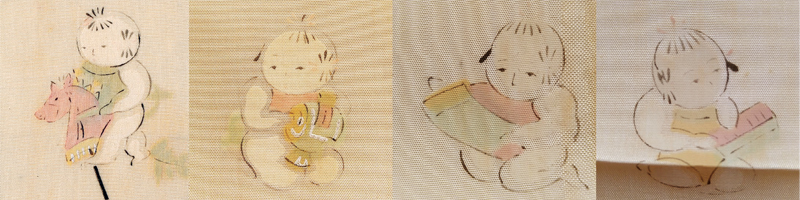

古布あそび解説 9月

9月の1番目の童子遊びは、拡大画像・接写画像を見ると人絹のように思います。図1に同じ布の4種の童子図案を示します。カレンダーに掲載した図案は一番左の首馬(くびうま)で遊ぶ童子ですが、太鼓を叩いたり、何やら広げたり、一番右は鍵盤を叩いているようにも見えます。この布が本当に人絹なら昭和初期に作られたものでしょうか。

図1 童子遊びの図柄

2番目の山繭糸入り中形染ですが、縞のように一定間隔で通る経糸が山繭糸(やままゆいと)すなわち天蚕糸(てんさんし)と思います。接写画像では中央に縒りのない4本の糸が見えるのが天蚕糸です。山繭あるいは天蚕は、クヌギなどの林に育つ野生のヤママユガのことでその繭はきれいな萌黄色をしています。この繭から取り出した天蚕糸は、繊維が太く伸縮性があり染料に染まりにくいので家蚕糸に混ぜて織って濃淡をつけるのに使われます。ここでも天蚕糸の経糸が目立っています。

3番目の割竹(わりたけ)の上にうずくまる兎(宮詣り着 大正)は、面白い意匠と思います。その意味合いは不詳ですが、香を収納する容器である香合(こうごう)に同じ意匠のものがあるようです。

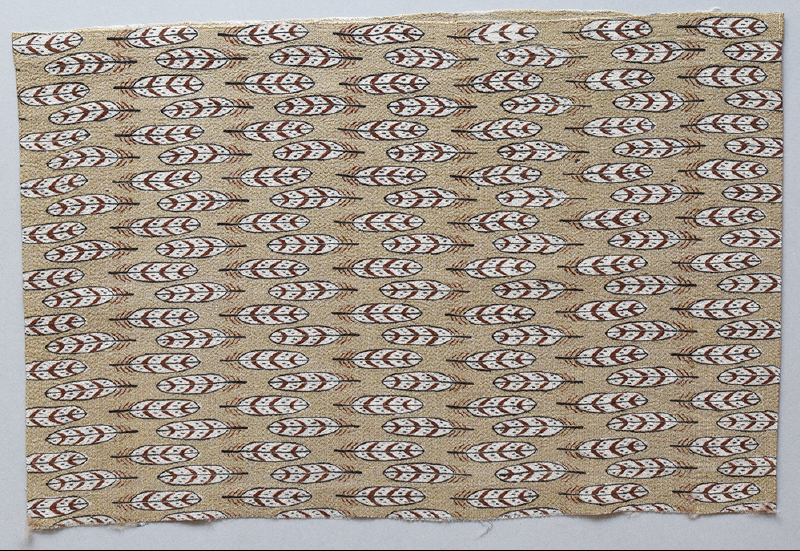

5番目の紅梅織ですが、地糸よりも太い糸を一定間隔で織り込み段差を作る織を言います。肌への密着を防ぎ涼しいので夏の着物です。紅梅は当て字で「高配織」「勾配織」とも書かれます。写真ではわかりにくいですが拡大画像・接写画像で黒く太い緯糸が盛り上がっているところになります。

6番目は矢羽根文様とありますが図2の元布に示すように鷹の羽文様のようです。鷹の羽をモチーフとした家紋はたくさんありますが、V字の模様やその間にはいる斑など久世鷹の羽と呼ばれる家紋によく似ています。

図2 矢羽根文様(鷹の羽)

古布あそび解説 10月

10月の1番目は茶地と緑地の中形染です。左側の茶地の元布を図1に示します。この意匠は実がはじけて種が飛び出しているようにも見えますが、蝙蝠傘の持ち手のような形の黒い柄も独特です。右側の緑地の布は2月の重ね染による緑色で紹介したものと同じ布です。元布を図2に示します。浅い黄味がかったきれいな緑色に、桐の葉と花が染め抜かれています。また図3に示すような龍と思われる意匠が、桐の葉の間に見られます。龍文は中国から渡来したものですが、龍の種属は多くあって、鱗のある蛟(こう)龍・翼のある応龍・角のある虯(きゅう)龍・角のない螭(み)龍・まだ天に昇らない蟠(ばん)龍・水を好んで水中にのみ住む蜻(せい)龍・火を好む火龍・鳴くことを好む蜥(せき)龍・珠を掴む抓珠(そうしゅ)龍などあって、虯(きゅう)龍は群龍の長とされているそうです。(文献1,2)龍の文様の変化もさまざまですが、図3でわかるように、「し」の形をした龍の口とその両側の二つの丸(龍の目)、うしろになびく龍の髪、唐草文のような足の表現が特徴です。

図1 茶地の中形染

図2 緑地の中形染

図3 緑地の中形染に見られる龍の意匠

図4 網干に千鳥 平絹藍染 江戸

1.岡登貞治編 文様の事典,東京堂出版(1968)

2.岡登貞治編 日本文様図鑑,東京堂出版(1969)

(文責:熊谷 泰)